人の流れのなかで、大いに挫けていた。人混みの居心地悪さ。苦手さ。目的意識の薄さ。「何で来たんだっけ」と思ってしまうほど、一人は心許ない。確かなものが一つもない。

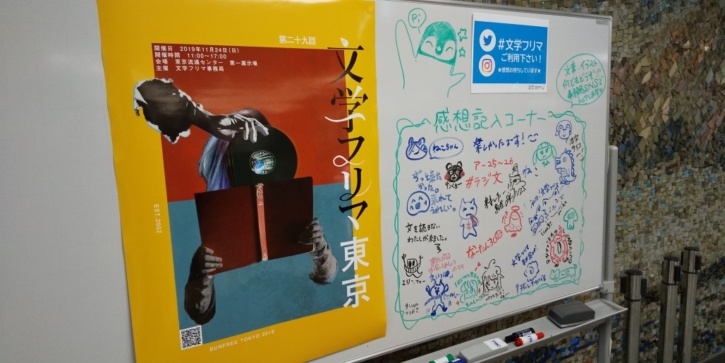

それでも入り口を抜けて、パンフレットをもらって、でもやっぱり、隣のドアから出た。生きることの苦手さに耐え、見本誌が置かれた部屋に向かった。

ここに行って良かった。たくさんの本を前にして、迷いに迷った。優柔不断のおかげで、少し落ち着いた。そこにはたくさんの人がいて、大きな机がいくつもあり、その両側に何冊も並べられた本を、真剣な表情で見つめて、ある時、意を決したように手を伸ばして、開いたページの文字を目で追っているようだった。

同人誌を買ったことがないから目が利かない。それもそうだ。でも、そこで初めて目にする表紙の、誰が書いたか分からない本のなかから、どれか一つを選ぶためには、ジャンルやキーワードで絞るとか、パッと見てピンときた自分のセンスをどこまでも信じるとか、何か手掛かりや基準がないと難しい。

書きたい人がたくさんいる。供給過多が場によって露わになる。認識させられる。本当はそんなこと、街の本屋でも、図書館でも分かるはずだ。しかし、商業出版のレールに乗った本は、しっかりと自立しているように見えるから、そのことを忘れてしまう。著者とは別の、作りたい、売りたいと思った誰かの存在を感じるから、僕一人が選ばなかったところで、何の問題もないだろうという気がする。しかし、書きたい人が作った本は頼りない。僕がここで選ばなかったら、誰も選ばないかもしれないと、そう思ってしまう。一種の寂しさ、あるいは哀れさがある。そうした佇まいが、伸ばしかけた手を引っ込めさせる。

すぐに僕は、この中に入って勝つ方法を考えたけれど、何一つ思い浮かばなかった。ツイッターで有名になっておく、とかだろうか。ちゃんと読者がいれば、その内の何人かは買いに来てくれるだろうし、その存在が安心をくれるはずだ。そうなると今度は、ツイッターで有名になる術を考えなければならない。無理だなと思った。

会場全体を二周して、やっとブースの前に立つことができた。憧れの人ばかりで、緊張し過ぎて死ぬかと思った。ミーハーな自分は、とても気持ち悪いなと思った。あと、批評家の矢野利裕さんと歌人の仁尾智さんに、こちらが知っているからと名前で呼びかけてしまい、コミュニケーションの拙さに帰り道で泣いた。『コミックソングがJ-POPを作った』という書名も、緊張で飛んでしまった。本当に駄目だった。

でも、店を出していない人に話しかけなかったのは、偉かったと褒めてあげたい。大好きな人とすれ違っても、「めちゃくちゃファンです」という言葉は、頭の中にとどめた。『F』や『ブレスト短歌』に加えて、『Didion』も『クライテリア』も買えたし、『けものたべる』とトートバッグもゲットした。死にかけながら頑張った。青羊さんと夢の交換をして、僕は「来年は文フリに出店する」と書いた。それが本当になったら良いなと思うし、あと、家に着く直前に「こっち書けばよかった!」と思いついた「台湾に行く」という以前からの夢も、叶ったらいいなと思う。叶えるのは僕だから、僕が頑張ればいいだけだよ。